线上展播

抚州市非物质文化遗产保护中心贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,通过专题培训、宣传推广、数字化建设、非遗“六进”等多项措施,建立健全保护传承体系、提升系统性保护水平、加大传播普及力度,充分发挥非物质文化遗产服务当代、造福人民的积极作用。

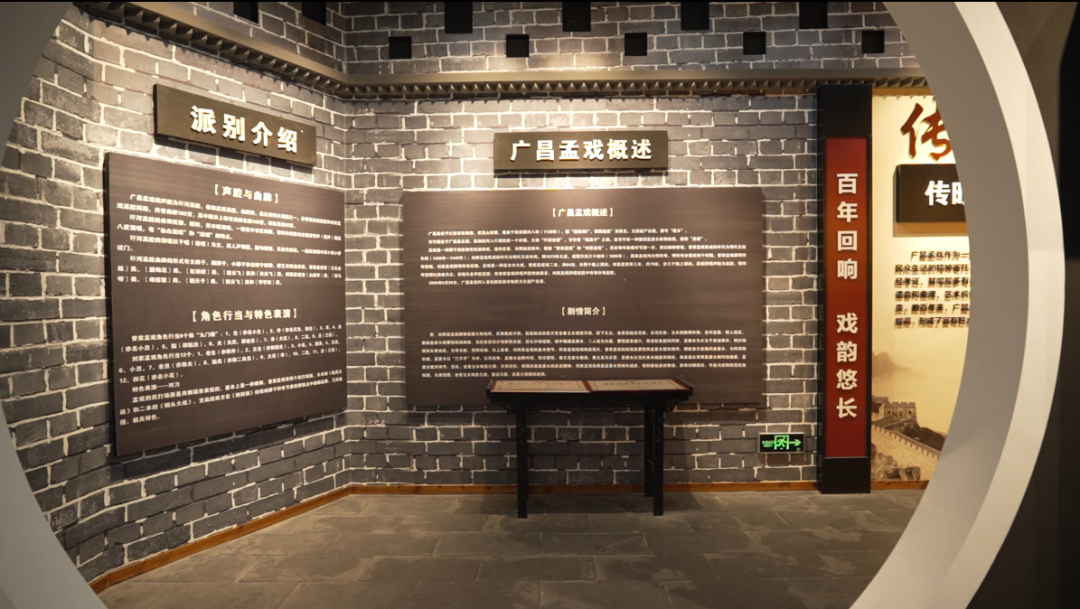

广昌孟戏,首批国家级非遗,带着500多年的宗族记忆与戏曲基因,至今仍在祠堂戏台上传唱着孟姜女的忠贞与坚韧。

一剧千年:孟姜女传说的“活态舞台”

广昌孟戏的故事,始于明代初年的一场深情守望。当弋阳腔、青阳腔的余韵在旴河两岸流淌,当孟姜女的传说融入宗族祭祀,便诞生了这独一无二的剧种。赤溪、舍溪、大路背三路戏班,将同一个故事演绎出不同的韵味:赤溪、舍溪64出“葬夫跳海”的悲情,大路背69出“携骨还乡”的团圆,让孟姜女的故事在悲喜交织中更显厚重。

三声腔韵:旴河高腔里的古韵新声

旴河高腔唱腔系曲牌体,其帮腔如远山回响,“夹白混唱”间,仿佛能听见古代戏班台前幕后的默契呼应,每一声吟唱都是对传统的敬畏与传承。如今,这些古老的唱段不仅在祠堂响起,更走进了校园、登上了舞台,让年轻一代听见历史的声音。

一祠一礼:宗族记忆中的文化密码

广昌孟戏的特别,还藏在一套庄重的祭祀礼仪里。从腊月“请神”请出“三元将军”面具,到演出日“出帅”时全村男丁抬像游行,每家每户摆香案、放鞭炮的仪式感,早已超越了戏剧本身。哪怕在外打工的年轻人,也会为了演出专程返乡,因为这里有他们的文化根脉。

非遗新章:当古老戏腔遇上时代新声

作为守护人,我们始终相信:非遗的传承,既要守住“根”,也要接上“气”。这些年,广昌县录制了全本影像,用数字技术留住“活态”记忆;更把孟戏搬进汤显祖戏剧节,让古老声腔与“临川四梦”对话。如今的广昌孟戏,既是祠堂里的“家族大戏”,更是抚州的文化名片。

守护非遗,就是守护我们的文化乡愁。

欢迎关注

微信号|抚州市文化馆

抖音号|抚州市文化馆(非遗中心、美术馆)