非遗中心

抚州市非物质文化遗产保护中心贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,通过专题培训、宣传推广、数字化建设、非遗“六进”等多项措施,建立健全保护传承体系、提升系统性保护水平、加大传播普及力度,充分发挥非物质文化遗产服务当代、造福人民的积极作用。

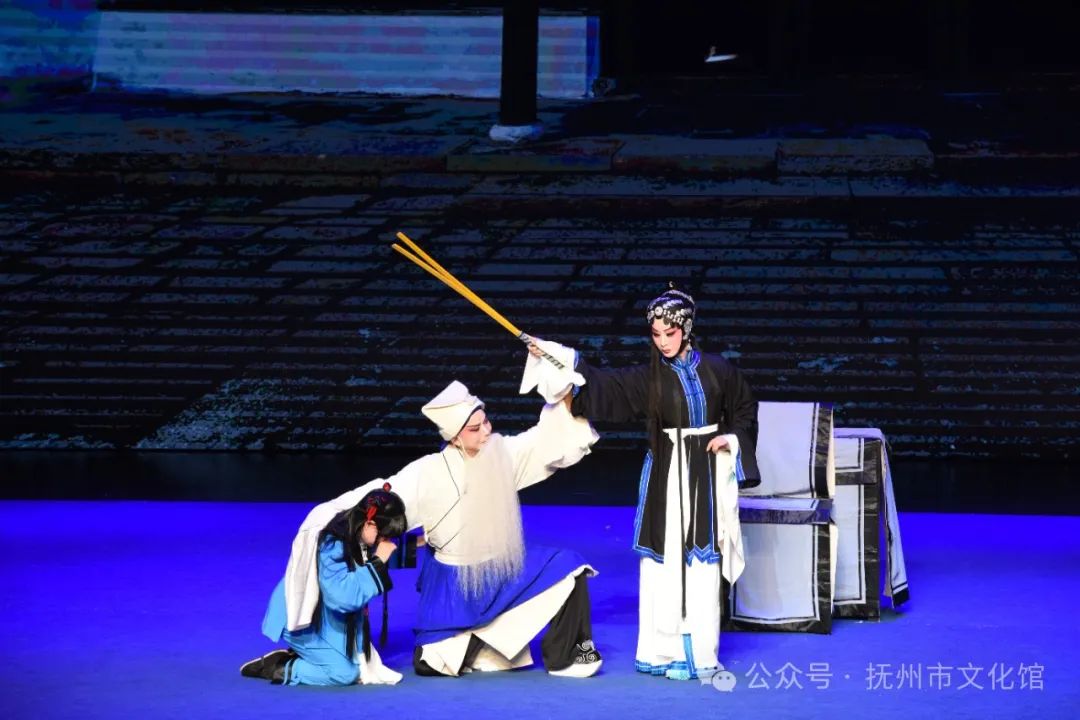

宜黄戏,发源于江西省宜黄县,起源于明末清初,最初仅唱“宜黄腔”,清同治以后,随着演出剧目增加,曲不敷用,才先后引进西皮、浙调、吹腔、拨子和南北词等。于是一个以唱“宜黄腔”为主,包括多种声腔、板式的宜黄戏剧种就日臻完善了。2006年5月,宜黄戏列入首批国家级非物质文化遗产名录。

宜黄县地处抚河流域,历来文风鼎盛,戏曲盛行。明代后期,弋阳腔、乐平腔、徽州腔、青阳腔、海盐腔等声腔先后进入宜黄。当时,宜黄班社众多,“宜伶”上千,汤显祖的《临川四梦》最早就由宜黄班演出,《牡丹亭》首演即在棠阴镇的八府君祠。

明末清初,当西秦腔在南方落脚以后,因为声腔上不断发生新的变化,在江西便出现“唢呐二凡”和“平板吹腔”,这就构成了唢呐时代的宜黄腔。由于受了秦腔梆子的影响,废唢呐笛子而用胡琴,又将黄梅采茶的“还魂腔”改造为一种“反调”,这就形成胡琴伴奏的宜黄腔。

宜黄腔形成后,在省内,特别是在临川、南城、上饶、赣州等地广泛流行。宜黄班、建昌班、广昌班、宁都班、上饶广信班专唱宜黄腔,抚州抚河班、赣州东河班兼唱宜黄腔,南城一带的大班为昆山腔、宜黄腔混合班。

宜黄戏旦行用小嗓、小生真假嗓结合,其他行当用大嗓。演唱时讲究吐字清晰、音随字走。传统唱腔中,衬字运用非常频繁,几乎每句都有。行腔中常用倚音、波音和下滑音等润腔手法。语言用的是中州韵,只有丑角用宜黄方言。

宜黄戏传统乐队为8人,文场4人、武场4人。文场俗称“十一根弦”,即小筒胡琴(2根弦)、二胡(2根弦)、三弦(3根弦)、月琴(4根弦);武场4人中,司鼓、大锣、小锣、大钹各一人。

宜黄戏的器乐曲牌有唢呐曲牌、丝竹曲牌和锣鼓经三类。唢呐曲牌,以唢呐演奏为主,夹以大锣、大鼓等打击乐相助,曲调气氛热烈、喧腾,常用于剧中较隆重的场面。丝竹曲牌,以笛子和弦乐器演奏为主,结构短小,可任意反复演奏。曲调根据需要可长可短、可断可续、可快可慢,以配合剧情及人物的身段表演,还能表现人物的内心活动和各种情感。锣鼓经分唱腔锣鼓和身段锣鼓两种,建国后,大多使用京剧的打击乐器和锣鼓经。

宜黄戏传统剧目颇为丰富,内容多取材于历史故事、话本、古典小说、民间传说和神话,共有整本戏163出、小戏和折子戏317出。